每年的聖誕,我也很討厭。討厭那些「很快樂的聖誕歌」,所以在過去兩年的聖誕,在這裡寫了「不一樣的聖誕」系列,總覺得聖誕歌是可以不一樣的。關於不一樣的聖誕音樂,肚子裡的墨水差不多用完,所以今年只帶來一首「家喻戶曉」的「聖誕歌」- 達明一派的〈今天應該很高興〉。

每年的聖誕,我也很討厭。討厭那些「很快樂的聖誕歌」,所以在過去兩年的聖誕,在這裡寫了「不一樣的聖誕」系列,總覺得聖誕歌是可以不一樣的。關於不一樣的聖誕音樂,肚子裡的墨水差不多用完,所以今年只帶來一首「家喻戶曉」的「聖誕歌」- 達明一派的〈今天應該很高興〉。在上年那篇〈不一樣的聖誕 by Wham!〉,寫到我那位「玩音響」的舅父,除了他那有僅的有三張英文 CD,帶領我聽外國音樂之外,另外最重要的唱片大概就是那幾張達明一派的黑膠唱片。舅父時常聽達明,我想是因為他們在 80 年代未的確很紅,聽達明,應該被列入是潮流分子。其實當時不懂得欣賞達明的音樂,只知道他們的〈馬路天使〉和〈溜冰滾族〉的 remix 是「焚」機首選。〈馬路天使〉和〈溜冰滾族〉的 remix 是來自《我們就是這樣長大的達明一派》這張新曲、remix 加精選的拉雜大碟的 side B,而〈今天應該很高興〉就是來自這張唱片的 side A。

對於〈今天應該很高興〉的印象,當時只覺很好聽,報紙就說寫這首歌的歌詞很有共嗚,大概在電視、電台達明因為也〈今天應該很高興〉所以拿很多獎。因為當時只中一二的程度,所以從沒有深究達明一派的音樂,直到好幾年後沒有跟舅父同住,自己開始買二手唱片,在信和中心的一角發現一張被人遺棄的《我們就是這樣長大的達明一派》CD,才重新「愛上」達明一派的音樂。

重新聽達明一派的音樂,十分「震撼」,才知道他們除了在音樂上的型式在 80 年代是「達成一派」之外,他們的歌詞同樣表現了一般歌手所不好觸及的題材。時為 87/88 年,因為十年後的香港將會由英國人手上回歸到中國,當時香港大街小巷的話題,盡是移民/不移民、移到民/移不到民。在潘源良筆下的〈今天應該很高興〉道出了當時那些不移民、移不到民或未移民一族對於他們已經移了民、移到民的親戚朋友在地球的另一方邊的感觸。「(在)某一個熱鬧聖誕夜、重見目前」,在自己一篇〈16 Years of Being Boring〉曾經寫道,「明哥在達明時代,潘源良筆下的〈今天應該很高興〉,更有像〈Being Boring〉般的意境」我十分欣賞潘源良筆下的意境,可以在短短幾句的歌詞,輕描淡寫地繪畫出一個時代的人和事,在 2007 年的今天,我想很難找到另一位作詞人可以跟潘源良相提並論。

難道我們在聖誕節除了唱 merry Xmax 和玩倒數之外,真是沒有其他事可以幹?

〈今天應該很高興〉達明一派

鬧市這天 燈影串串 報章說

今天的姿采媲美當天 用了數天 反覆百遍

我將心聲附加祝福 信箋寫滿 偉業獨自在美洲

很多新打算 瑪莉現活在澳洲 天天溫暖

望望照片 追憶寸寸 某一個熱鬧聖誕夜 重見目前

永達共大傑唱詩 歌聲多醉甜

秀麗伴在樂敏肩 溫馨的臉...

多麼多麼的高興

多麼多麼的溫暖 快樂人共並肩

今天應該很高興 今天應該很溫暖

祇要願幻想彼此仍在面前

我獨自望舊照片 追憶記往年

我默默地又再寫彷相見...

延伸閱讀:

不一樣的聖誕 by Belle and Sebastian

不一樣的聖誕 by Projekt - Excelsis ~ a dark noel

不一樣的聖誕 by Cocteau Twins

不一樣的聖誕 by Wham!

不一樣的聖誕 by Ryuichi Sakamoto

不一樣的聖誕 by John Lennon

我其實不多聽 Hip Hop,除了 The Public Enemy、Beastie Boys 和早期的 Cypress Hill之外,其他的我也不大喜歡,所以有關 Hip Hop 的新聞也沒有留意,但是一則來自《金融時報》有關美元貶值的文章〈Adjustment or affliction? Why the dollar's drop is failing to rebalance the world〉,提到現任美國 Hip Hop 巨星 Jay-Z 的 music video,卻令我相當感興趣。

我其實不多聽 Hip Hop,除了 The Public Enemy、Beastie Boys 和早期的 Cypress Hill之外,其他的我也不大喜歡,所以有關 Hip Hop 的新聞也沒有留意,但是一則來自《金融時報》有關美元貶值的文章〈Adjustment or affliction? Why the dollar's drop is failing to rebalance the world〉,提到現任美國 Hip Hop 巨星 Jay-Z 的 music video,卻令我相當感興趣。 公司的外籍上司聽到我的手機鈴聲,不出三秒就認出是 Moby 的

公司的外籍上司聽到我的手機鈴聲,不出三秒就認出是 Moby 的

中國佳麗張梓琳大熱勝出第57屆世界小姐,令我想起一首 grunge 年代火紅的樂隊 Hole 的〈Miss World〉和那受盡是非議的女主音 Courtney Love。Courtney Love 是誰?就是 Kurt Cobain 的太太,而 Kurt Cobain 就是 grunge 年代最重要的樂隊 - Nirvana 的主音和靈魂人物。

中國佳麗張梓琳大熱勝出第57屆世界小姐,令我想起一首 grunge 年代火紅的樂隊 Hole 的〈Miss World〉和那受盡是非議的女主音 Courtney Love。Courtney Love 是誰?就是 Kurt Cobain 的太太,而 Kurt Cobain 就是 grunge 年代最重要的樂隊 - Nirvana 的主音和靈魂人物。 如果你有看過 Thomas Friedman 的〝The world is flat〞《世界是平的》,你大概會知道在美國人眼中,在「世界正被抹平」後,新興國家如中國和印度對於美國人的威脅是多大。正如在《世界是平的》的書有以下一句話:「小時候我常聽爸媽說:『兒子啊,乖乖把飯吃完,因為中國跟印度的小孩沒飯吃。』現在我(Thomas Friedman)則說:『女兒啊,乖乖把書唸完,因為中國跟印度的小孩正等著搶你的飯碗。』」,其實歸根究底一切令全球化加速的動力也是來自互聯網,如 Netscape 的誕生、工作流軟件、開放資源碼、外包、岸外生產、沃爾瑪便的供應鏈、資訊搜尋,有那樣不是跟互聯網有關?無疑我在看過《世界是平的》也有點愕然 - 完來世界「已經」是平的,資訊科技和互聯網的發展已經把歷史書上世界的定義改變得體無完膚。

如果你有看過 Thomas Friedman 的〝The world is flat〞《世界是平的》,你大概會知道在美國人眼中,在「世界正被抹平」後,新興國家如中國和印度對於美國人的威脅是多大。正如在《世界是平的》的書有以下一句話:「小時候我常聽爸媽說:『兒子啊,乖乖把飯吃完,因為中國跟印度的小孩沒飯吃。』現在我(Thomas Friedman)則說:『女兒啊,乖乖把書唸完,因為中國跟印度的小孩正等著搶你的飯碗。』」,其實歸根究底一切令全球化加速的動力也是來自互聯網,如 Netscape 的誕生、工作流軟件、開放資源碼、外包、岸外生產、沃爾瑪便的供應鏈、資訊搜尋,有那樣不是跟互聯網有關?無疑我在看過《世界是平的》也有點愕然 - 完來世界「已經」是平的,資訊科技和互聯網的發展已經把歷史書上世界的定義改變得體無完膚。 對葡萄牙的 Fado 情有獨鍾始於 Wim Wenders 的 Lisbon Story《里斯本的故事》,所以情迷 Madredeus。在上年的這個時候還在抱怨

對葡萄牙的 Fado 情有獨鍾始於 Wim Wenders 的 Lisbon Story《里斯本的故事》,所以情迷 Madredeus。在上年的這個時候還在抱怨

我想,我跟很多二字尾三字頭的「後生仔」一樣,當年也是因為三大男高音唱得街知巷聞,再加上明珠台又直播又重播而認識 Luciano Pavarotti。我不曾擁有 Pavarotti 的唱片,只是圖書館借過《3 Tenor》來聽,當中最有印象的也是那首 Puccini 的〈Nessun dorma〉和另一首 Eduardo di Capua 的〈O sole mio〉。所有當看到 Paul Potts 在 Britain's Got Talent 用〈Nessun dorma〉參賽和《Bend It Like Beckham》那一幕超慢鏡足球用〈Nessun dorma〉作背景音樂的時候,我也不其然念念有「詞」。

我想,我跟很多二字尾三字頭的「後生仔」一樣,當年也是因為三大男高音唱得街知巷聞,再加上明珠台又直播又重播而認識 Luciano Pavarotti。我不曾擁有 Pavarotti 的唱片,只是圖書館借過《3 Tenor》來聽,當中最有印象的也是那首 Puccini 的〈Nessun dorma〉和另一首 Eduardo di Capua 的〈O sole mio〉。所有當看到 Paul Potts 在 Britain's Got Talent 用〈Nessun dorma〉參賽和《Bend It Like Beckham》那一幕超慢鏡足球用〈Nessun dorma〉作背景音樂的時候,我也不其然念念有「詞」。 High & Dry 是一個多媒體展覽的名稱,由本地著名的藝術工作者、設計師、攝影師、電影工作者及音樂人組成以展示具香港本土特色的街市面貌。此展覽將於8月31日假長春社文化古蹟資源中心開幕,並開放予公眾參觀,費用全免,展出日期為2007年9月1日至9月30日。

High & Dry 是一個多媒體展覽的名稱,由本地著名的藝術工作者、設計師、攝影師、電影工作者及音樂人組成以展示具香港本土特色的街市面貌。此展覽將於8月31日假長春社文化古蹟資源中心開幕,並開放予公眾參觀,費用全免,展出日期為2007年9月1日至9月30日。 正如在 Zara 買不到稱身和稱心的衣服,在 H&M 翻來覆去也只是找到唯一一條純黑色的褲子,那些 t-shirt、便服總是不合心水。雖然 H&M 的衣服不合眼緣,但 H&M 的 background music 則合心水。

正如在 Zara 買不到稱身和稱心的衣服,在 H&M 翻來覆去也只是找到唯一一條純黑色的褲子,那些 t-shirt、便服總是不合心水。雖然 H&M 的衣服不合眼緣,但 H&M 的 background music 則合心水。 相信 the view 的成功當然多少來自 NME 的力薦和監製 Owen Morris 的名氣(Owen Morris 曾為 Oasis 監製《Definitely Maybe》、《(What's the Story) Morning Glory?》、《Be Here Now》和 The Verve 的《A Northern Soul》),但 the view 的音樂的確是有朝氣、夠青春、又攪笑。好像《Wasted Little DJs》那幾句完全不知道是甚麼語言的歌詞「Astedwae ittlae ejaysdae」,原來是用所謂的 pig latin 「兒童黑話」所組合而成。Pig latin 是一種英語語言遊戲,把那些字的子音、母音開頭發音改變。就好像我們在中學時期,有系統地「亂」把一些字詞的發音改了,然後那來講笑。經過發音的改變,原來「Astedwae ittlae ejaysdae」,就是歌名「Wasted Little DJs」,你說好笑不好笑。初生之犢不虎,《Hats Off The Buskers》在不用瞻前顧後和沒有畏首畏尾的情況下,令人聽得份外輕鬆、份外舒服。

相信 the view 的成功當然多少來自 NME 的力薦和監製 Owen Morris 的名氣(Owen Morris 曾為 Oasis 監製《Definitely Maybe》、《(What's the Story) Morning Glory?》、《Be Here Now》和 The Verve 的《A Northern Soul》),但 the view 的音樂的確是有朝氣、夠青春、又攪笑。好像《Wasted Little DJs》那幾句完全不知道是甚麼語言的歌詞「Astedwae ittlae ejaysdae」,原來是用所謂的 pig latin 「兒童黑話」所組合而成。Pig latin 是一種英語語言遊戲,把那些字的子音、母音開頭發音改變。就好像我們在中學時期,有系統地「亂」把一些字詞的發音改了,然後那來講笑。經過發音的改變,原來「Astedwae ittlae ejaysdae」,就是歌名「Wasted Little DJs」,你說好笑不好笑。初生之犢不虎,《Hats Off The Buskers》在不用瞻前顧後和沒有畏首畏尾的情況下,令人聽得份外輕鬆、份外舒服。 去過「飲」的人也曾經收過型型式式的「小禮物」。但我和太太也十分抗拒那些所謂的「小禮物」,總覺得那些甚麼果醬呀、筷子呀、相框呀、巧克力、小擺設‧‧‧都只是那些金都商場和「印貼」商人所虛擬出來的「必需品」。正因為我和太太也不希望成為商人的點心和跌落消費主義的圈套,所以在籌備婚禮時從來沒有想過「買」甚麼「小禮物」。

去過「飲」的人也曾經收過型型式式的「小禮物」。但我和太太也十分抗拒那些所謂的「小禮物」,總覺得那些甚麼果醬呀、筷子呀、相框呀、巧克力、小擺設‧‧‧都只是那些金都商場和「印貼」商人所虛擬出來的「必需品」。正因為我和太太也不希望成為商人的點心和跌落消費主義的圈套,所以在籌備婚禮時從來沒有想過「買」甚麼「小禮物」。

上星期六路過 SOHO 的奧卑利街,碰巧有發現一間新食店 POP bites 的 grand opening,據知 POP bites 是一間提供亞洲食物 take away 和西式糕點的小店。 (他們的 cake 很好味!) 聽見店內大播英倫音樂,原來黃志淙是當日的音樂攪手,當日的 theme 為 Live From Abbey Road,志淙除了播放當年 Beatles 在

上星期六路過 SOHO 的奧卑利街,碰巧有發現一間新食店 POP bites 的 grand opening,據知 POP bites 是一間提供亞洲食物 take away 和西式糕點的小店。 (他們的 cake 很好味!) 聽見店內大播英倫音樂,原來黃志淙是當日的音樂攪手,當日的 theme 為 Live From Abbey Road,志淙除了播放當年 Beatles 在  當日的 theme 之所以為 Live From Abbey Road,是因為由四月十六日開始,在國際台逢星期一晚上八時播放一套由 Channel 4 製作一連十二集名為

當日的 theme 之所以為 Live From Abbey Road,是因為由四月十六日開始,在國際台逢星期一晚上八時播放一套由 Channel 4 製作一連十二集名為  POP bites 除了是新的食店外,更是新的

POP bites 除了是新的食店外,更是新的

年宵市場的吹氣肥豬、吹氣豬腿買得成行成市,令人想起一張也是用

年宵市場的吹氣肥豬、吹氣豬腿買得成行成市,令人想起一張也是用 我絕對是一個不合格的 Oasis 歌迷,手上只有《Definitely Maybe》、《(What's the Story) Morning Glory?》的唱片和一盒《Oasis live by the sea》的 VHS。自問對 Oasis 的熱愛,早在《(What's the Story) Morning Glory?》和一片 Noel 和 Liam 的對駡聲中冷卻了。多年來給自己一個借口就是,95 年 8 月那一場 Oasis 和 Blur 的世紀單曲大戰,我是站在 Blur 那一邊的 - 因為〈Country house〉實在好聽又新奇。所以《(What's the Story) Morning Glory?》之後的唱片我再沒有買、《Definitely Maybe》的十周年 DVD 也沒有、Oasis 兩度來港的演唱會我一而再地「錯」過了、 但是竟然連早前肥樹那個驚為天人的

我絕對是一個不合格的 Oasis 歌迷,手上只有《Definitely Maybe》、《(What's the Story) Morning Glory?》的唱片和一盒《Oasis live by the sea》的 VHS。自問對 Oasis 的熱愛,早在《(What's the Story) Morning Glory?》和一片 Noel 和 Liam 的對駡聲中冷卻了。多年來給自己一個借口就是,95 年 8 月那一場 Oasis 和 Blur 的世紀單曲大戰,我是站在 Blur 那一邊的 - 因為〈Country house〉實在好聽又新奇。所以《(What's the Story) Morning Glory?》之後的唱片我再沒有買、《Definitely Maybe》的十周年 DVD 也沒有、Oasis 兩度來港的演唱會我一而再地「錯」過了、 但是竟然連早前肥樹那個驚為天人的

毫無疑問,音樂是很難寫的。音樂是抽象的頻率和共震,試問又怎能用文字(文本)來表達?所以寫音樂的人就要借用歌詞、音樂類型和相近似作品來激起「讀」者的聯想。但一個弔詭的問題是,如果用以上的方法寫音樂,對於一個“不懂歌詞(語文方面)、不懂其音樂類型、又不懂其相近似的作品的「讀」者,那些關於音樂的文字(文本),豈不是失去其原意和功能?這是不是『說不到音樂的本身』?

毫無疑問,音樂是很難寫的。音樂是抽象的頻率和共震,試問又怎能用文字(文本)來表達?所以寫音樂的人就要借用歌詞、音樂類型和相近似作品來激起「讀」者的聯想。但一個弔詭的問題是,如果用以上的方法寫音樂,對於一個“不懂歌詞(語文方面)、不懂其音樂類型、又不懂其相近似的作品的「讀」者,那些關於音樂的文字(文本),豈不是失去其原意和功能?這是不是『說不到音樂的本身』? 上月到台北旅遊,碰巧十月號《誠品好讀》以〈我城,台北踏查9種〉為題,「...透過這個專題,開發新的路線、新的觀察方法,來認識台北...」,內?的〈台北城市地圖〉實在管用,加上幾章〈品嚐台北〉、〈聽見台北〉提供了很多「可觀性」很高的地方,剛好填補了《在台北生存的一百個理由》的「過時」。跟隨地圖上的地方在網上尋找,給我找到一個很有趣的地方 -- 寶藏巖。

上月到台北旅遊,碰巧十月號《誠品好讀》以〈我城,台北踏查9種〉為題,「...透過這個專題,開發新的路線、新的觀察方法,來認識台北...」,內?的〈台北城市地圖〉實在管用,加上幾章〈品嚐台北〉、〈聽見台北〉提供了很多「可觀性」很高的地方,剛好填補了《在台北生存的一百個理由》的「過時」。跟隨地圖上的地方在網上尋找,給我找到一個很有趣的地方 -- 寶藏巖。

其實台灣的寶藏巖有點像香港的大磡村(大磡村已經於 2001 年 2 月12 遷拆),大磡村和寶藏巖同樣是一些

其實台灣的寶藏巖有點像香港的大磡村(大磡村已經於 2001 年 2 月12 遷拆),大磡村和寶藏巖同樣是一些

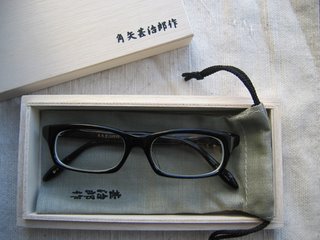

上月旅台,竟然給我找到一副在香港尋了三年的眼鏡。三年前,偶然在 IFC 的眼鏡店看上了一副「膠」眼鏡。戴上這副眼鏡時有一種莫名其妙的舒適感,就好像是 tailor made 一樣,眼鏡的在接合位和鼻樑位也造得十分細緻,令人愛不釋手,奈何價錢頗貴,所以沒有買,只有牢牢記下眼鏡上的一個名字 - 角矢甚治郎。

上月旅台,竟然給我找到一副在香港尋了三年的眼鏡。三年前,偶然在 IFC 的眼鏡店看上了一副「膠」眼鏡。戴上這副眼鏡時有一種莫名其妙的舒適感,就好像是 tailor made 一樣,眼鏡的在接合位和鼻樑位也造得十分細緻,令人愛不釋手,奈何價錢頗貴,所以沒有買,只有牢牢記下眼鏡上的一個名字 - 角矢甚治郎。 回家 google,原來那副眼鏡並不是用塑膠造成的,也不是由機器製造的產物。角矢甚治郎是一個有三十年經驗造眼鏡的工匠,他用來造眼鏡的材料叫做賽璐珞 (Celluloid) 又俗稱"樹酯",是一種類似塑膠,卻比塑膠更早發明的化學材料;一副眼鏡框是由一大片長方形的板料,開孔、切割、打磨、拋光、上丁番(鉸練)、接鼻頭而成;而造一塊賽璐珞板料,從製版、染色、形固、又要用三至五年時間待板材中的溶劑揮發完畢後才能出廠交貨。原來這些工匠「作」的眼鏡,並非浪得虛名。

回家 google,原來那副眼鏡並不是用塑膠造成的,也不是由機器製造的產物。角矢甚治郎是一個有三十年經驗造眼鏡的工匠,他用來造眼鏡的材料叫做賽璐珞 (Celluloid) 又俗稱"樹酯",是一種類似塑膠,卻比塑膠更早發明的化學材料;一副眼鏡框是由一大片長方形的板料,開孔、切割、打磨、拋光、上丁番(鉸練)、接鼻頭而成;而造一塊賽璐珞板料,從製版、染色、形固、又要用三至五年時間待板材中的溶劑揮發完畢後才能出廠交貨。原來這些工匠「作」的眼鏡,並非浪得虛名。 豈料,數日後再到 IFC ,那副角矢甚治郎已經給人買走了!我想買的是黑色的角矢甚治郎《其之八》,在三年內找遍港九,不是沒有《其之八》,就是沒有黑色。當然,不是很多地方可以買到角矢甚治郎的眼鏡。就算在台灣,因為《其之八》已是舊款,也找了好幾家眼鏡店,由忠孝走到通化街,再到官館才找到,特此感謝我的女朋友跟我日連走遍到台北的大街小巷。

豈料,數日後再到 IFC ,那副角矢甚治郎已經給人買走了!我想買的是黑色的角矢甚治郎《其之八》,在三年內找遍港九,不是沒有《其之八》,就是沒有黑色。當然,不是很多地方可以買到角矢甚治郎的眼鏡。就算在台灣,因為《其之八》已是舊款,也找了好幾家眼鏡店,由忠孝走到通化街,再到官館才找到,特此感謝我的女朋友跟我日連走遍到台北的大街小巷。 賽璐珞和人手打磨的眼鏡就是有一種與別不同的質感,是塑膠眼鏡所不能同日而語的。戴上角矢甚治郎的眼鏡令人有溫暖的感覺,手造的眼鏡有很多手工上的細節是大量製造的眼鏡所沒有的:每一吋的打磨、每一個接合位、每一個弧度也有一種與人融合的觸感,而且細緻得令人動容;在這副人手打磨的眼鏡上,可看到在大量製造的眼鏡所看不到線條和起伏;就是用來放眼鏡的盒子也是用真正的木材來做的,雖然用起來有點不便,但用來收藏就是絕配!這副眼鏡,我其實已經把它看成是一件藝術品了。

賽璐珞和人手打磨的眼鏡就是有一種與別不同的質感,是塑膠眼鏡所不能同日而語的。戴上角矢甚治郎的眼鏡令人有溫暖的感覺,手造的眼鏡有很多手工上的細節是大量製造的眼鏡所沒有的:每一吋的打磨、每一個接合位、每一個弧度也有一種與人融合的觸感,而且細緻得令人動容;在這副人手打磨的眼鏡上,可看到在大量製造的眼鏡所看不到線條和起伏;就是用來放眼鏡的盒子也是用真正的木材來做的,雖然用起來有點不便,但用來收藏就是絕配!這副眼鏡,我其實已經把它看成是一件藝術品了。 在九十年初,有一個 old school rave / techno 組合叫 L.A. Style,他們有一首十分出名的作品喚作〈James Brown is dead〉,當時沒有 internet 也沒有看甚麼報紙,我真的是以為 James Brown 已是故人,對 James Brown 的認識亦僅此一句「Godfather of Soul」而已。

在九十年初,有一個 old school rave / techno 組合叫 L.A. Style,他們有一首十分出名的作品喚作〈James Brown is dead〉,當時沒有 internet 也沒有看甚麼報紙,我真的是以為 James Brown 已是故人,對 James Brown 的認識亦僅此一句「Godfather of Soul」而已。